Design-PV: Fortschritte bei Ästhetik und Effizienz von PV-Fassaden

29. August 2025Stadtwerke Osnabrück: Paket aus PV, Speicher und Stromtarif

29. August 2025Angesichts des zunehmenden Ausbaus erneuerbarer Energien und der wachsenden Bedeutung von Energieautarkie und Netzstabilität rücken Batteriespeicherlösungen immer stärker in den Fokus. Es wird viel über Mieterstrom, Batteriespeicher und die Eigenverbrauchsoptimierung gesprochen. Während es im Einfamilienhausbereich bereits zahlreiche Erfahrungswerte und Anwendungen gibt, besteht im Mehrfamilienhaus noch großer Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Es fehlt ein praktisches Werkzeug zur […]

Angesichts des zunehmenden Ausbaus erneuerbarer Energien und der wachsenden Bedeutung von Energieautarkie und Netzstabilität rücken Batteriespeicherlösungen immer stärker in den Fokus. Es wird viel über Mieterstrom, Batteriespeicher und die Eigenverbrauchsoptimierung gesprochen. Während es im Einfamilienhausbereich bereits zahlreiche Erfahrungswerte und Anwendungen gibt, besteht im Mehrfamilienhaus noch großer Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Es fehlt ein praktisches Werkzeug zur Beantwortung der entscheidenden Frage: Wie groß sollte der Speicher sein?

- Vom Bauchgefühl zur Berechnung

Zur Auslegung eines Batteriespeichers im Mehrfamilienhaus ist das Nutzerverhalten ein zentrales Element. Lange galten Batteriespeicher in Mehrfamilienhäusern nur als ein „nice-to-have“, die verbaute Speicherkapazität wurde meist aus der Erfahrung heraus entschieden. Es war mehr ein Bauchgefühl aber keine richtige Berechnung.

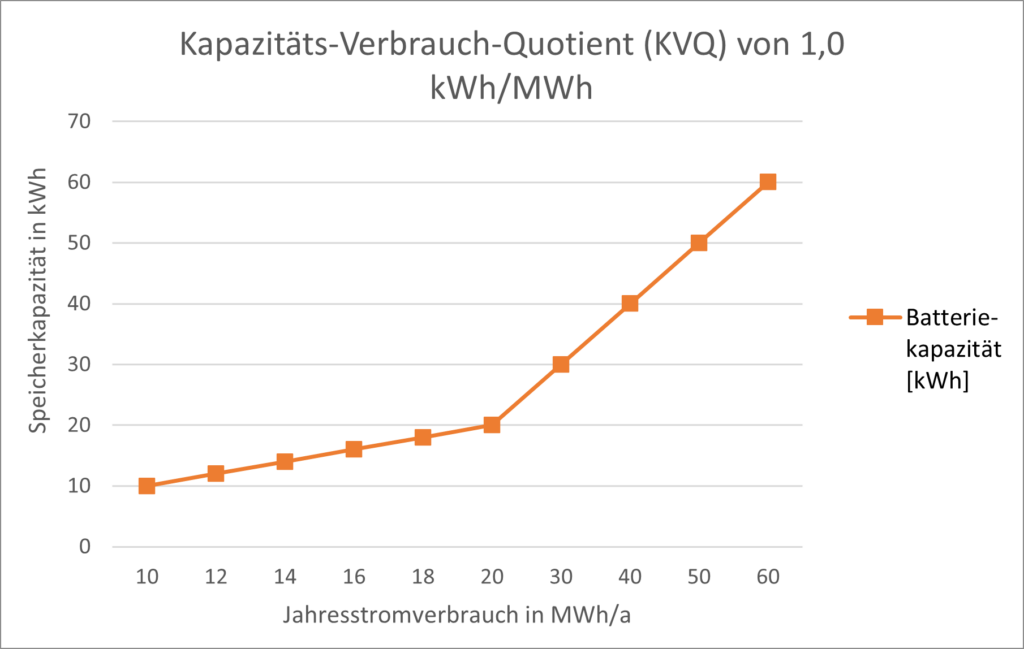

In meiner Bachelorarbeit habe ich mich genauer mit der Auslegung der optimalen Speichergröße beschäftigt. Dabei habe ich einen neuen Ansatz entwickelt: den Kapazitäts-Verbrauch-Quotient (KVQ). Er beschreibt das Verhältnis von der Batteriekapazität in Kilowattstunden zum jährlichen Stromverbrauch des Mehrfamilienhauses in Megawattstunden.

- Die Idee hinter dem Kapazitäts-Verbrauch-Quotient (KVQ)

Der Kapazitäts-Verbrauch-Quotient liefert eine verbrauchsbezogene Planungsgröße. Er ermöglicht die Abdeckung des Stromverbrauchs in den Randzeiten des Tages bei denen die Verbraucher ausschließlich aus dem Batteriespeicher versorgt werden. Durch die Schaffung einer neuen Kennzahl lassen sich Batteriespeicher in Mehrfamilienhäusern skalieren.

Zur Einordnung:

Eine Durchschnittswohnung in Deutschland hat einen Stromverbrauch von etwa 2000 Kilowattstunden im Jahr. Bei einem Gebäude mit 10 Zählpunkten entspricht dies einem Jahresstromverbrauch von 20 Megawattstunden. Bei einem Kapazitäts-Verbrauch-Quotient von 0,5 Kilowattstunden pro Megawattstunde entspricht dies einer Batteriespeicherkapazität von 10 Kilowattstunden. Bei einem Kapazitäts-Verbrauch-Quotient 1,0 Kilowattstunden pro Megawattstunde entspricht dies 20 Kilowattstunden.

Jede Wohn-/Gewerbeeinheit, jeder Allgemeinstromzähler und jeder Großverbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroautos zählen als ein Zählpunkt. Etwa 95 Prozent der Mehrfamilienhäuser bestehen aus einer Anzahl von Wohneinheiten und einem oder mehreren Allgemeinstromzählern.

- Wo liegt das wirtschaftliche Optimum?

In meiner Bachelorarbeit habe ich mehrere Kapazitäts-Verbrauch-Quotienten simuliert und deren Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen. Auffallend war dabei, dass bei Mehrfamilienhäusern mit kleiner acht Zählpunkten ein Batteriespeicher mit einem Kapazitäts-Verbrauch-Quotient von 1,0 Kilowattstunden pro Megawattstunde am wirtschaftlichsten ist. Für größer acht Zählpunkten ist ein Batteriespeicher mit einem Kapazitäts-Verbrauch-Quotienten von 0,5 Kilowattstunden pro Megawattstunde am wirtschaftlichsten.

Grafik: Marie Binder

Die Simulationen zeigen: Je größer der Kapazitäts-Verbrauch-Quotient, desto höher die Eigenverbrauchsquote. Bei einem Kapazitäts-Verbrauch-Quotienten von 1,0 Kilowattstunden pro Megawattstunde steigt der Eigenverbrauchsanteil im durchschnittlich 10 Prozent im Vergleich zu, wenn kein Batteriespeicher vorhanden ist. Gerade für Anlagenbetreiber von Mieterstromkundenanlagen ist ein verringerter Residualstrombezug für die Wirtschaftlichkeit der Anlage von enormer Bedeutung.

Durch sinkende Batteriespeicherkosten verschiebt sich der Kapazitäts-Verbrauch-Quotient von 0,5 hin zu 1,0 Kilowattstunden pro Megawattstunde. Bis vor ein paar Jahren waren Batteriespeichertechnologien noch teurer, aber mittlerweile sind sie deutlich erschwinglicher. Im Verlauf der Arbeit sind die Batteriespeicherkosten um etwa 11 Prozent innerhalb von drei Monaten gesunken.

- Speicherplanung braucht einfache Werkzeuge

Spätestens seit der Einführung des sogenannten „Solarspitzen-Gesetzes“ EEG im Februar.2025 sinkt die Attraktivität zur Einspeisung von überschüssigem Solarstrom. Durch die Neuerung erhält der Anlagenbetreiber keine Vergütung in Zeiten von negativen Börsenstrompreisen, wodurch die Notwendigkeit der Energiespeicherung steigt.

Ziel des Kapazitäts-Verbrauch-Quotienten ist es, eine einheitliche, praxisorientierte Kennzahl zur Dimensionierung von Batteriespeichern in Mehrfamilienhäusern bereitzustellen, wodurch eine konstante Eigenverbrauchsquote erreicht wird. Er leistet damit einen Beitrag zur praxisnahen Bewertung und Auslegung von Photovoltaik-Batteriespeichern in Mieterstromprojekten und bietet Handlungsempfehlungen für eine wirtschaftlich und technisch sinnvolle Umsetzung.

— Marie Binder ist Projektleiterin bei EM Energiemanagement Steffen Kühner in Weinstadt bei Stuttgart. Sie hat ein abgeschlossenes Energietechnikstudium an der Hochschule Esslingen. Der Artikel ist ein Ausschnitt aus der Bachelorarbeit „Aspekte der Evaluierung von PV-Batteriespeichern im Mehrfamilienhausbereich – Mieterstromlösungen mit und ohne Batteriespeicher im direkten Vergleich hinsichtlich Wirtschaftlichkeit“. —

— Marie Binder ist Projektleiterin bei EM Energiemanagement Steffen Kühner in Weinstadt bei Stuttgart. Sie hat ein abgeschlossenes Energietechnikstudium an der Hochschule Esslingen. Der Artikel ist ein Ausschnitt aus der Bachelorarbeit „Aspekte der Evaluierung von PV-Batteriespeichern im Mehrfamilienhausbereich – Mieterstromlösungen mit und ohne Batteriespeicher im direkten Vergleich hinsichtlich Wirtschaftlichkeit“. —