Mosolf baut einen der größten PV-Parkplätze Europas mit 24 MW

6. Mai 2025Solar Fabrik: deutsche Fertigung soll Herbst 2025 starten

6. Mai 2025Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in der Schweiz untersucht auf 2400 Höhenmetern in einem Forschungsprojekt nach der idealen Aufstellung, um reflektierendes Licht von Berghängen für die Photovoltaik-Erzeugung noch besser zu nutzen. Dabei wird das reflektierte Lichtspektrum mit Sensoren analysiert.

Hochalpine Photovoltaik-Anlagen sollen in der Schweiz dabei helfen, das Winterstromproblem zu lösen. Die Erträge dieser Anlagen fallen gerade in den Wintermonaten sehr hoch aus, da in den Höhen in denen sie installiert sind, die Nebelgrenze überschritten ist. Zudem sorgt der reflektierende Schnee für zusätzliche Erträge.

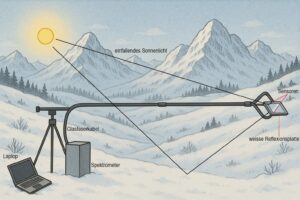

Diese will das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF nun noch weiter optimieren. Die SLF-Forscherin Anja Mödl hat dazu ein eigenes Projekt gestartet. Dazu hat sie eine Versuchsfläche im Meierhoftälli bei Davos auf einer Höhe von rund 2400 Metern über dem Meeresspiegel mit Sensoren ausgestattet. Mit ihrem Spektrometer misst sie dann das einfallende so wie das von der Schneedecke zurückgeworfene Sonnenlicht.

Grafik mit Unterstützung durch KI: Anja Mödl / Jochen Bettzieche / SLF

Ihre Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die ideale Positionierung von Solarmodulen in den Bergen herauszufinden, damit sie im Winter möglichst viel Solarstrom produzieren. Dabei ist Licht nicht gleich Licht, wie das Schweizer Forschungsinstitut mit Verweis auf die verschiedenartigen Reflexionen schreibt. Der Schnee reflektiere das Sonnenlicht überwiegend vorwärts in Einfallrichtung. In den Bergen bedeute das, dass der größte Teil zu den Hängen hingelangt und das Licht dann erneut reflektiert werde, so das SLF. Dabei reflektiere die Schneeoberfläche aber nicht jede Wellenlänge gleich stark, wodurch sich das Lichtspektrum mit jeder Reflexion ändere.

«Ich möchte herausfinden, wie sich die Spektren an unterschiedlichen Orten wie Südhang, Nordhang und Mitte unterscheiden», sagt SLF-Forscherin Mödl. Mit ihren Ergebnissen sollen Photovoltaik-Anlagen künftig so ausgerichtet werden, dass sie auch das reflektierte Licht von benachbarten Hängen nutzen. Dabei ist auch klar, dass nicht alle Welllängen des reflektierten Lichts für die Photovoltaik-Erzeugung brauchbar sind. Dafür werde nur der Bereich von 500 bis 1100 Nanometern, also von grün bis ins nahe Infrarot, benötigt.

Ihre Messungen hat Mödl in den Wintermonaten zwischen11 und 13 Uhr vorgenommen. «Sonst verändert sich der Einfallswinkel des Sonnenlichts zu stark», sagt sie. Ihre Ergebnisse wären dann nicht vergleichbar. Die Messergebnisse aus der Wintersaison wird die SLF-Forscherin nun über den Sommer auswerten. «Ich habe auch vor, sie mit Modellrechnungen zu vergleichen», sagt Mödl weiter. Das werde nicht nur erste Erkenntnisse über den Effekt bringen, sondern auch klären, ob und wie sie ihre Methode verfeinern sollte.